「江戸木遣り」に挑戦!鳶頭(かしら)から“掛け合い”を学び体験する特別講座!

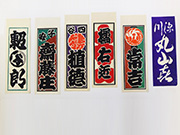

元来は大勢で重いものをうごかしたりする時の掛け声、仕事唄だった「木遣り」(きやり)。時代の流れとともに慶事の際の祝儀唄などへと発展し、江戸中期頃には町火消である鳶職人を中心に「江戸木遣り」が盛んに唄われるようになりました。現在「木遣り唄」を耳にする機会は一般的には多くはありませんが、神輿や山車が出発する前に鳶頭(かしら)が唄う様子や、消防の出初式などで火消し鳶職達が伝統技能としてまとい・木遣り・梯子乗りを披露するのを見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回の江戸木遣り体験特別講座では、一般社団法人江戸消防記念会第三区二番組 組頭の中澤昇氏を講師にお迎えし、木遣りの歴史や現在のお話を伺います。そして、鳶頭(かしら)から独特の掛け合いや声の出し方の手ほどきを受けながら、参加者も一緒に声を出して木遣り唄に挑戦!一般の方に向けた木遣り体験はめったになく、大変貴重な機会となる特別講座です。男性だけでなく、女性やお子様(小学生以上)もご参加頂けますので、お気軽にお問い合わせ・お申込みください。

「木遣り」とは?

元来は「木を遣り渡す(運ぶ)」という意味で、大木などを複数人で運び出す時の掛け声・合図として唄われた仕事唄でした。喉のよい者たちが酒宴などで披露するようになり、次第に祝儀唄としての性格を持ち、江戸中期頃には町火消である鳶職人の間で盛んに唄われるようになりました。棟上や祝儀、また祭礼などの練唄に転用されるに至り、江戸の火消したちによる江戸独特の木遣り唄が生まれたといわれています。

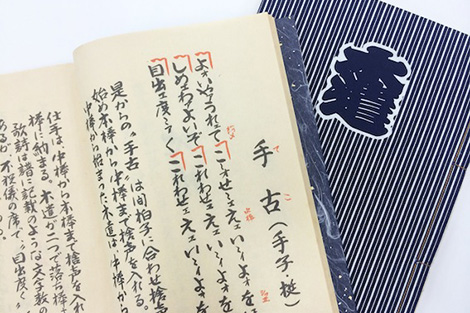

「真鶴」(まなづる)と「手古」(てこ)

今回の体験講座では、江戸の火消し達が唄い続けてきた江戸木遣り唄から定番とされる「真鶴・手古」に挑戦します。木遣りを唄う場合は、音頭をとる木遣師(兄)と、受声を出す木遣師(弟)が交互に唄います。兄はいわばリードボーカルで、弟は合唱団です。

お申し込み

1. ご希望参加イベント名(複数回実施の場合は日付も)

2. お名前

3. 電話連絡先

4. EメールをFAXもしくはメールで、『「天下祭と山王さん」イベント申込み係』までお申し込みください。

お申込み締め切りは、各開催日の前日正午まで。※定員になり次第締め切り。

FAX:03-6803-2442|Eメール:ws1@3331.jp